Un recorrido por el Arte de Goya, analizando 3 de sus Obras:

- España, el Tiempo y la Historia, en Estocolmo

- El Tiempo, la Verdad y la Historia, en Boston

- Retrato de Fernando VII, en Santander.

Goya desarrolla el tema de España, tan de actualidad siempre, en tres alegorías de contenido profundamente político:

Alegoría de la Constitución de 1812

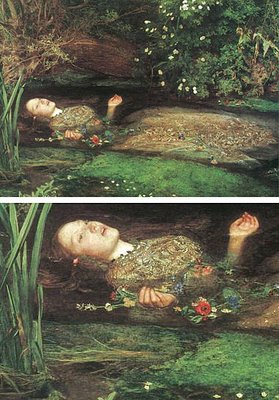

Titulo: España, el Tiempo y la Historia, 1812-14

Autor: Francisco José de Goya y Lucientes

Museo: Museo Nacional de Estocolmo

Caracteristicas: Oleo sobre lienzo 294 x 244 cm.

No es muy habitual que Goya pinte escenas alegóricas, aunque sí realizó alguna a lo largo de su carrera. Su faceta más conocida como retratista hace que estas imágenes adquieran un mayor valor por su originalidad. Sobre un fondo nebuloso encontramos tres figuras: el Tiempo - con las alas desplegadas - nos trae a España a primer plano, mientras con su mano izquierda sujeta un reloj de arena con la ampolla superior llena para indicarnos que comienza una nueva era; España, vestida de blanco y con un pronunciado escote, porta en su mano derecha un pequeño libro - la Constitución de Cádiz del año 1812 - y en la izquierda un cetro, dando a entender la superioridad de la Carta Magna sobre el poder monárquico; en primer término aparece la Historia, desnuda al ser también la imagen de la Verdad, tomando nota del acontecimiento mientras pisa los antiguos textos legales de una época ya pasada. Goya nos muestra su carácter liberal de manera abierta, sin ningún tipo de tapujos, poniendo todas sus esperanzas en el Texto Constitucional que rompía con el Antiguo Régimen e inauguraba la España liberal. Desgraciadamente, Fernando VII no la aplicó y la famosa "Pepa" - llamada así porque la Constitución se promulgó el día 19 de marzo de 1812, festividad de San José - cayó en saco roto. Aunque la temática de la obra tenga tintes neoclásicos al emplear figuras alegóricas, el estilo al que recurre Goya es el característico de los años de la Guerra de la Independencia - véase las Majas al balcón -. En dicho estilo se observa un interesante contraste cromático, las pinceladas son muy rápidas sin preocuparse de los detalles y la luz empleada baña a las figuras produciendo una sensación atmosférica que recuerda a Velázquez. La forma de trabajar del aragonés está demostrando su peculiar evolución hacia un estilo totalmente personal, que tendrá escasos adeptos entre los miembros de la aristocracia, los cuales elegirán como nuevo retratista a Vicente López.

El Tiempo, la Verdad y la Historia

Titulo: El Tiempo, la Verdad y la Historia, 1797-99

Autor: Francisco José de Goya y Lucientes

Museo: Museo de Boston

Caracteristicas: Oleo sobre lienzo 41´6 x 32´6 cm.

Goya es un pintor de realidades más que de alegorías. Por eso resulta extraño que entre sus obras encontremos una alegoría referente a la Verdad, el Tiempo y la Historia. Hacia 1797 realizó este boceto que aquí contemplamos en el que las tres figuras aparecen desnudas. La Verdad en pie, el Tiempo con alas y un reloj de arena en la mano y la Historia anotando hechos en su libro. Los rápidos y seguros toques de pincel caracterizan una composición en la que la luz también tiene un importante papel. El lienzo definitivo apenas tiene modificaciones en la postura de las figuras, aunque la que está de pie viste un elegante traje escotado y la Historia y el Tiempo cubren sus cinturas con plegados paños. Al sujetar la figura de la Verdad un libro en su mano derecha se ha identificado con España en el cuadro definitivo, fechándose entre 1812 y 1814 y sustituyéndose el título por España, el Tiempo y la Historia. ¿Por qué Goya pintó un boceto preparatorio 15 años antes del lienzo definitivo? ¿Está la fecha del cuadro de Estocolmo equivocada? ¿Forma parte este boceto de las escenas de "capricho" que Goya pintó en los últimos años del siglo XVIII? Es difícil responder a estas preguntas con los escasos datos existentes. Juliet Wilson-Bareau sugiere con gran acierto que podría tratarse de una alegoría con motivo del nombramiento de Jovellanos como ministro de Gracia y Justicia en noviembre de 1797. Jovellanos fue destituido posteriormente por lo que el cuadro alegórico quedaría en suspenso. En 1812 Goya recuperaría la idea para festejar la llegada del constitucionalismo.

Retrato de Fernando VII

Titulo:Retrato de Fernando VII, 1814

Autor: Francisco José de Goya y Lucientes

Museo: Museo de Bellas Artes (núm. cat. 0001), Santander

Caracteristicas: Oleo sobre lienzo 205 x 123 cm

En 1814, el Ayuntamiento de Santander encarga a «un buen Maestro» la realización de un retrato de Fernando VII. El encargo recae en Goya, quien cobra por su realización ocho mil reales de vellón. El retrato tenía como función presidir el salón de sesiones del Ayuntamiento, siendo exhibido en determinadas celebraciones desde la balconada principal del Consistorio. Con el tiempo, el lienzo pasó al olvido; tanto, que durante muchos años se consideró salido del pincel de un imitador del aragonés. Fue el pintor cántabro Joaquín González Ibaseta (?-1925) quien vio la mano de Goya en el retrato, punto que comenta por carta a Aureliano de Beruete (vid. El Cantábrico, de 3 de abril de 1903). El 30 de octubre de 1948 es trasladado definitivamente al Museo de Santander donde hoy se exhibe junto con la reproducción facsimilar de la documentación del encargo, aceptación y recibo de entrega, en la que están plasmadas las firmas autógrafas del artista y del entonces alcalde de la ciudad Juan Nepomuceno de Vial.

El Ayuntamiento dicta una serie de condiciones que se recogen en el documento del encargo: «Ha de ser el lienzo de siete pies de alto por el ancho proporcionado. El retrato deberá ser de frente y de cuerpo entero; el vestido de Coronel de Guardias con las insignias reales. Deberá tener la mano apoyada sobre el pedestal de una estatua de España coronada de laurel y estarán en este pedestal el cetro, corona y manto: al pie un león con cadenas rotas entre las garras». Parece factible que las autoridades municipales redacten estas condiciones a partir de la iconografía del retrato de Carlos IV que, atribuido por Urrea a Bernardo Martínez del Barranco, hoy se exhibe también en la pinacoteca santanderina. En este retrato de Carlos IV, el Rey aparece de cuerpo entero; le acompaña una sedente figura femenina -alegoría de España- acomodada sobre un castillo o fortificación que le sirve de pedestal; a la izquierda del monarca se sitúan el cetro y la corona; y, a los pies, un león de fiera fisonomía, dos globos terráqueos y las columnas de Hércules.

Para la realización del retrato, Goya se vale posiblemente de un apunte tomado en 1808, que se conserva en el Musée d'Agen (Francia) y sigue con fidelidad las pautas iconográficas que le marca el Ayuntamiento. Fernando VII aparece de cuerpo entero con el uniforme de Coronel de Guardia de Corps, con fajín rojo a la cintura, banda de la Orden de Carlos III, varias condecoraciones (Toisón de Oro, Orden de Carlos III) y el sable reglamentario. Apoya su brazo izquierdo en el pedestal que soporta la alegoría de España coronada de laurel. A la izquierda del monarca se sitúan el cetro, la corona y dos mantos, uno rojo y otro de armiño. Sobre éstos se aprecia un enigmático objeto, especie de transparente bóveda de crucería que guarnece algo parecido a una piedra. A los pies se recuesta un manso león, con una cadena entre las garras y, en el suelo, se sitúan diversos eslabones rotos. Es un ejemplo de consistente realismo y madurez en la obra del aragonés: desenvuelto peinado, a la moda; contraste entre la figura del Rey y el fondo; vivos y vibrantes rojos, azules y blancos; sabia modulación de los negros; disperso moteado de verdes esmeraldas, sutiles nacarados, desenfado, en suma, en el tratamiento técnico.

Con el paso del tiempo, la obra ha sufrido varias restauraciones. En febrero de 1876, Francisco Pedraja procede al arreglo del marco y lienzo. En agosto de 1947, Jerónimo Seisdedos lleva a cabo su limpieza. En marzo de 1979, Macarrón se encarga del arreglo del marco, incorporación de bordes y sentado de color. Y entre julio y septiembre de 1994, Clara Quintanilla y Enrique Quintana (Museo del Prado) realizan una fijación y limpieza generales, junto con la eliminación del repinte negro de fondo.

Tras la acertada restauración de 1994, han aflorado dos elocuentes desgastes o barridos que arrojan más datos iconográficos. El primero de estos barridos está ubicado en el brazo izquierdo de la figura alegórica, manifestando la eliminación de un posible cetro; el supuesto dedo índice aparece ciertamente desarticulado y buena parte del brazo no se adecua a las calidades pictóricas de Goya. El otro desgaste se sitúa sobre la cabeza del Rey, como consecuencia del borrado de una corona de laurel (apreciación ésta que coincide con el informe de restauración de 1994), corona que posiblemente le era colocada al monarca por la escondida mano derecha de la misma figura alegórica. Estas eliminaciones debieron ser realizadas en un tiempo muy cercano a la entrega del retrato.

Los elementos iconográficos -visibles y borrados- dan pie a una serie de dudas razonables en su interpretación, punto clave en la lectura del retrato. En esta lectura, no se han de perder de vista los distintos hechos históricos acaecidos en España con la llegada de Fernando VII a Madrid (mayo de 1814): abolición de la Constitución de 1812, derogación de todos los decretos de las Cortes, reinstauración de la Inquisición, desaparición de la libertad de Imprenta... Un auténtico golpe de estado basado en una cruel persecución y aplastamiento del régimen liberal. Si, de acuerdo a la documentación conservada, Goya firma el recibo de cobro del retrato en diciembre de 1814, tras haber tardado en su realización quince días, los acontecimientos absolutistas contrarios al pensar del artista tienen lugar antes de la solicitud municipal. Por otro lado, también se conoce cómo Goya trataba de eludir cualquier sospecha de afrancesamiento, aunque en su fuero interno no renunciara a sus ideales.

Pues bien, retornando el retrato de Fernando VII, se advierte una dualidad en las figuras del Rey y de la alegoría de España: en origen están dotadas de dos idénticos atributos, la corona de laurel y el cetro. El hecho de que la figura femenina apareciera con un posible cetro -hoy borrado- indica que estamos -en el origen del retrato- ante la alegoría de la España constitucional y no de la España absolutista, hoy corroborado con la eliminación de este elemento. Coincidiría, por tanto, con distintas apreciaciones vertidas sobre la figura femenina central de la obra de Goya titulada España, el Tiempo y la Historia, del Museo de Estocolmo (referente a la interpretación), véase por ejemplo Catálogo de exposición 1982 o López Torrijos, 1996. Este lienzo, también titulado La adopción de la constitución de 1812 por España (Catálogo de exposición de 1812, pp. 82-83) y El Tiempo, la Verdad y España (Catálogo de exposición 1994-1995, pp. 130- 131), parece tener relación directa con el retrato de Fernando VII en cuanto a sus figuras alegóricas de España, tal como ya se ha tratado.

Asimismo, en el lienzo del museo santanderino, la alegoría de España se presenta sonriente y con los senos descubiertos, manifestándose en origen como madre constitucional del pueblo español que gentil, bondadosa y confiadamente, corona al Rey con su mano derecha. La eliminada corona de laurel de Fernando VII llevaría a pensar en un claro arrepentimiento, presencia-ausencia de alegato ideológico ante el execrable absolutismo. Borrada la corona de laurel y borrado el cetro constitucional, ante la nueva situación política, el supuesto equilibrio ideológico retorna al retrato.

Por otro lado, la representación del león, de acuerdo al exacto dictado municipal -«al pie un león con cadenas rotas entre las garras»- parece evidenciar la liberación del pueblo español a raíz de la expulsión de las tropas francesas.

Quedan en el retrato otros detalles susceptibles de identificación e interpretación: el enigmático objeto sobre el cetro y la corona, y el rostro en el medallón del pedestal. Este último podría identificarse, de forma fácil y superficial, con la figura de Hércules, dada la dirección de su mirada hacia el león (Nemea) y la cercana presencia de las cadenas (liberación a manos de Busiris o encadenamiento del Cancerbero), con presunta referencia a las columnas de Hércules presentes en el retrato de Carlos IV de Martínez del Barranco del Museo de Santander, antes mencionado. Hipótesis remota y difícilmente defendible.

Las anteriores interpretaciones pueden otorgar al Fernando VII de Goya un contenido de rico trasfondo político e ideológico. Y es que a Goya se le podía dictar la iconografía, pero su brillante y compleja personalidad difícilmente podía sujetarse a dictados externos a la hora de otorgarles contenido.